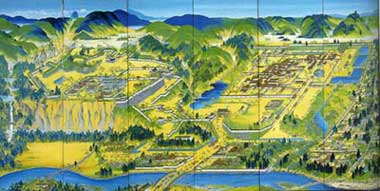

慶長一八年(1613)七月二十三日、五日前に江戸からもどったばかりの伊達政宗公は、午(うま)の刻(こく)(昼の12時から1時)に馬場を見まわった後、待ちかねたように広瀬川に降りて、大橋の近辺で川猟(かわりょう)を楽しんでいます。三日後には芋澤(いもざわ)で昼食をとってから、広瀬川の上流にある大倉川に出かけて鱒(ます)四十二本を捕(つか)まえ、そのままそこに宿泊しました。丁度この時仙台に滞在していた南蛮人(なんばんじん)のビスカイノが"水深き川"とスペインに報告した広瀬川を、公自身がとても愛していた一例(いちれい)になるでしょう。

時には広瀬川も暴れ川に変わります。大橋を流し、政宗公専用の花壇橋(かだんばし)を壊したりなどしています。

若林に御殿と町並みを造った後のある時、政宗公は付近の広瀬川が氾濫(はんらん)しがちなことを苦慮して、流れを変える工事を計画しました。はじめは陣頭(じんとう)指揮(しき)にあたって、家臣たちを総動員したものの、大雨が降り続いて渦(うず)を巻く急流は、なかなか人を寄せ付けません。戦(いくさ)の時のように気勢をあげ、酒をふるまって寒さを吹き飛ばそうとするなど、様々に皆を鼓舞(こぶ)してみましたが、水の勢いを止(と)めることはできません。

これを見かねた政宗公は、遂に土を入れた"もっこ"を自(みずか)ら担いで、激流に挑(いど)んでいったのです。晩年を迎えている主人の断固とした行動に打たれて、家臣(かしん)たちは身分の大小を問わずにいっせいにこれに続き、まわりで見物していた領民(りょうみん)たちも同様に立ち向かっていきました。このような公の果敢な決断は総力を結集させるところとなり、ここにようやく改修(かいしゅう)が成功した広瀬川は、本来の恵(めぐ)みをあたえる流れに変わったのです。

広瀬川は又、悲劇(ひげき)を演出してもいます。政宗公が仙台城に帰国中の元和十年(1624)正月、キリスト教のガリバリオ神父(しんぷ)と八名のキリシタンが大橋近くの水中に設けた牢(ろう)に捕えられ、極寒(ごっかん)の流れの中で殉教(じゅんきょう)しました。この下流には評定河原(ひょうじょうかわら)があって、キリシタンや犯罪人の詮索(せんさく)と処刑を実施する場所として知られています。この外、多くの人と家屋(かおく)を流失させる水害も、度々生じています。信仰に生命を捧げる人々や天災に翻弄(ほんろう)される人々の苦難に、この川は立ち会ってきたことになります。

神聖、永遠、豊饒(ほうじょう)、脅威、悲哀などの様々な性格を託された広瀬川は、春夏秋冬の光景を多彩に投影(とうえい)させながら、それぞれの時代の市民(城下民)に語りかけ、あるいは導(みちび)いて今日まで流れてきました。独特の自然環境と歴史環境を融和(ゆうわ)させながらこの街を見つめ、さらに将来を想う役割は、まさに、伊達政宗公がこの川に託した使命(しめい)でもあったのです。

七十年の生涯を送った公が指定した永眠の場・瑞鳳殿(ずいほうでん)は、今もなお、広瀬川を見下ろす経ケ峰(きょうがみね)に佇(たたず)んでいます。