広瀬川流域の水文化

古くから伝わる水文化

広瀬川は江戸時代より、上流から木材を運ぶ木流しや物資輸送など、仙台城下の水運として活用されてきた。また、広瀬川(名取川)河口部と北上川、鳴瀬川、阿武隈川を繋ぐ貞山運河(木曳堀、新堀)や、広瀬川と名取川を結ぶ木流堀は現在も残っており、当時の歴史の一面が偲ばれる。

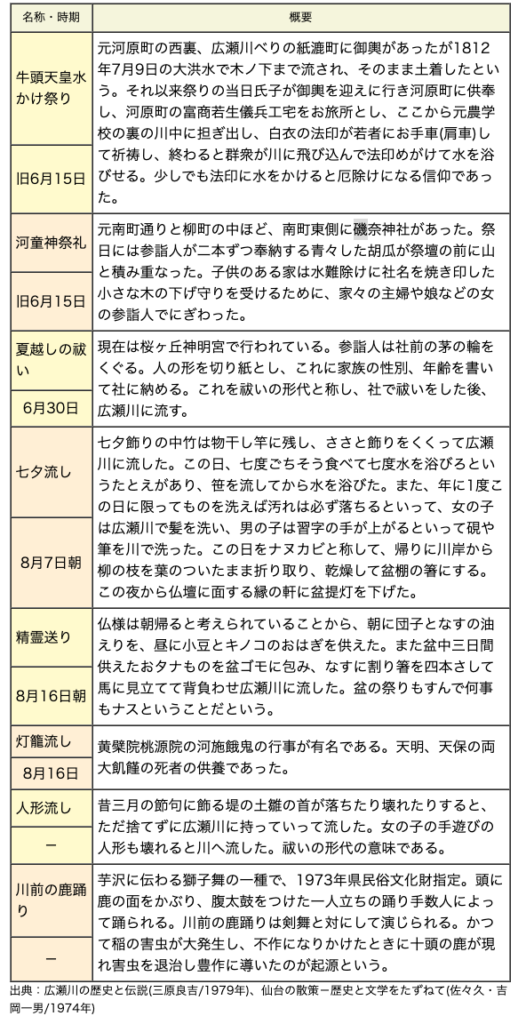

また、広瀬川に関連して、表1-2に示すような歳時行事や慣習が行われていた。厄払いや供養の意味を込めて、水で洗うあるいは水に流す行事が多い。

現代の市民生活と広瀬川

現代の仙台市民と広瀬川の関わりとしては、秋の風物詩となった川辺での芋煮会や毎年夏に河畔で行われる仙台七夕花火祭、広瀬川灯ろう流し大会などの年中行事があげられる。また、広瀬川の魅力を短歌や俳句で表現する「市民吟行会」や、日本野鳥の会宮城県支部と仙台市が共催で行う「市民探鳥会」、なども、市民参加型の催しとして開催されている。

年に1回の行事ではなく、日常的な広瀬川とのふれあいの状況については、3の本調査において実施したアンケート調査の中で詳しく調べているが、広瀬川でのボート遊びが失われたり、子供による水泳ぎや魚捕りなどの遊びが昔に比べて見られなくなっている現状から、広瀬川での遊びの文化は衰退しつつあると思われる。

また、生活文化に根ざした歳時行事についても、失われつつある。

1 2