フリーライター/西大立目祥子

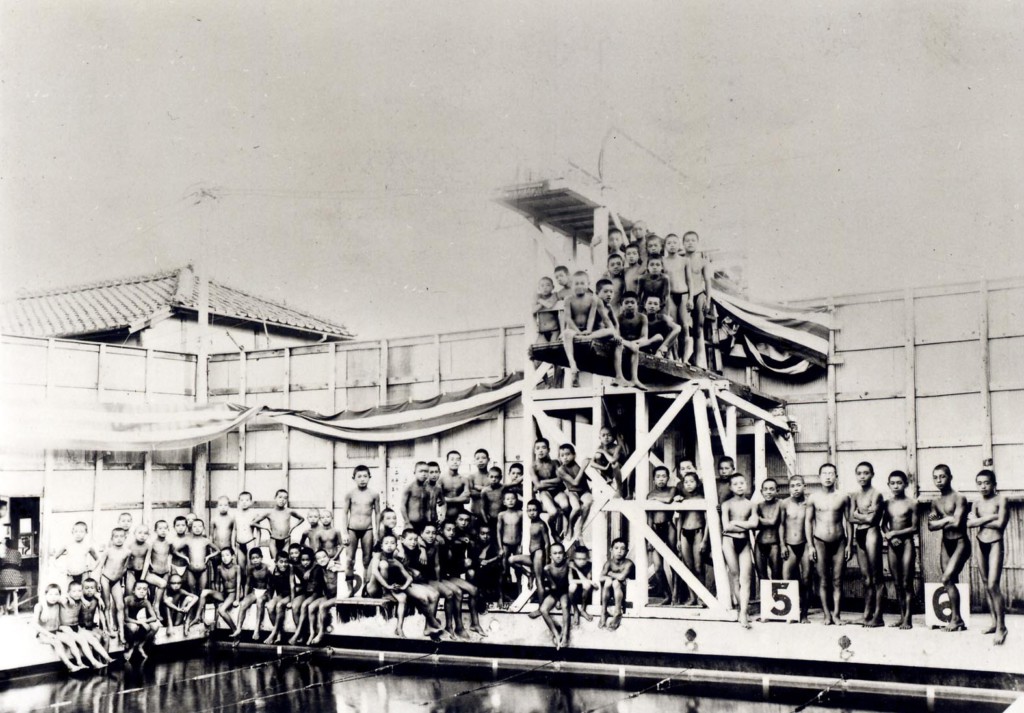

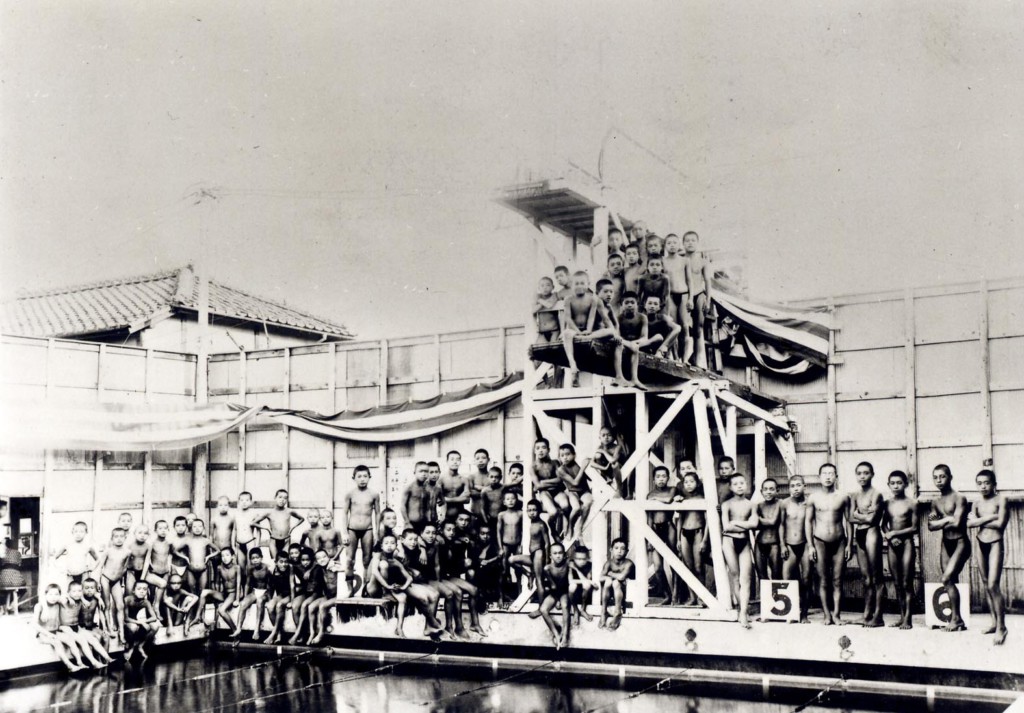

飛び込み台のまわりに集まる荒町小学校の児童

■戦前生まれが楽しんだ愛宕プール

戦前の仙台を知る人に広瀬川についてたずねると、決まって出てくるのが「愛宕プール」のことである。特に、昭和一桁生まれの人たちにとっては思い出深いようで、「学校で泳ぎに行った」とか「夏休みに何度か泳いだ」と楽しそうに口にされる。だが、なかなか当時の写真にはめぐりあえず、唯一、昭和13年発行の「仙台市街全図」で、愛宕橋の上流右岸、川のすぐそばに小さな四角が描かれ「プール」とあるのを確かめていただけだった。

だから、数年前、若林区荒町小学校の資料室で、プールの2枚の写真を見つけたときはうれしかった。200人はいると思われる子どもたちが腰まで水につかり大集合している写真。そしてもう一枚は、5メートルは越えそうな飛び込み台のまわりを囲むように並ぶ写真。

子供用プールに集う

どうやらプールは2つあったらしい。

荒町小を卒業し、いまも荒町で文具店を営む出雲幸五郎さん(昭和6年生まれ)が、こう話してくれた。「2年生のときかなぁ、俺、おぼれそうになったんだよ。子どもの背が立たないくらいの深さがあったから。あのプールは日本水泳連盟の認定プールだったんだ」。

このことばで、イメージが大きく広がった。愛宕プールは子どもたちが夏の楽しみにすると同時に、堂々とした飛び込み台を備え競技会も開かれる、いわばプロ仕様の本格的なものだったようだ。

資料を探していたら、プールの規模を教えてくれるこんな記述が見つかった。「第二次大戦の頃まで仙台市民に親しまれた愛宕プールは、その竣工期日は大正14年(1925年)というだけで定かではないが、広瀬川の水を使用した向山発電所の流水を利用したもので、50mプールと飛込み台、子供プールを備えた立派なものであった」(『宮城県体育協会史』)。

昭和6年6月28日には、第1回宮城県水上競技選手権大会が開催された。翌日の河北新報は、スタートを切ってプールに勢いよく飛び込むフンドシ姿の男子生徒の写真を掲載している。まだまだ、泳ぐといえば川の時代だった。その摺りきれたような写真を見ながら、子どもたちは競泳へのあこがれを抱いてプールへと急いだのだろうか、と想像した。